【编者按】

2025年9月10日是我国第41个教师节,主题是“以教育家精神铸魂强师,谱写教育强国建设华章”。

在我们身边,有这样一群可敬的“大先生”:他们在学校“三有三会”党建品牌引领下,做“有技能、有情怀、有文化”的示范、引导学生“会做事、会做人、会生活”,着力培养吃得苦、沉得下、上得手、走得远,具有忠诚度、责任感、中国心、中国情,具有基本生存技能、生活技能和健康生活品位的新时代卓越工匠。

即日起,我们将围绕教师节主题,推出“教师节·致敬榜样”系列报道,通过学校官网、微信公众号等媒体平台,分期、深入、立体化地聚焦扎根基层、默默奉献的优秀个人与团队,挖掘他们平凡岗位上的不凡事迹,展现其教学科研、育人服务中的动人风采,讲好工大“大先生”的育人故事,大力弘扬和践行教育家精神。

让我们共同走近这些身边的榜样,感受教育家精神的磅礴力量,向所有四川工程职业技术大学的老师们致以最崇高的敬意!

教师节·致敬榜样|四川省高校思想政治教育名师工作室:“杨雅涵名师工作室”

——燃思政育人薪火 谱协同育人新篇

“杨雅涵名师工作室”是由学校马克思主义学院杨雅涵教授担任领衔人的“名师工作室”,于2021年获校级立项,2022年获批“四川省高校思想政治教育名师工作室”。工作室组建起一支结构合理、能力突出、充满活力的育人团队,成员均为副教授以上职称,涵盖思政课教师、党政干部、辅导员等多元主体。工作室成立以来,以“一主线、四融合”为核心主攻方向(即以课程改革创新为主线,推动思政课与特色资源、专业课程、网络平台、实践基地深度融合),致力于打造省内有影响力、国内有辨识度的思政育人团队,构建“融合协同育人”新模式,让思政课成为学生真心喜爱、终身受益的“关键课程”。

一、以匠心深耕思政沃土,以初心点燃信仰火种

作为工作室的“领头雁”,杨雅涵教授扎根高职思政教育十四载,始终坚守课堂、在思政领域深耕细作。她是首届四川省“四有”好老师、四川省“最美教师”、2023年四川学校思政课教师年度人物,同时担任四川省高校思想政治教育名师工作室负责人、四川高校“双带头人”教师党支部书记工作室负责人、全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动负责人。

她是“金牌思政课”的打造者。面对互联网时代学生需求多元化的挑战,杨雅涵推动“问题导向+情景教学+数字赋能”教学改革。为让历史“可触摸”,她牵头打造“红剧课堂”沉浸式教学矩阵,开发出《英雄连》《火红年代》《紧急救援》等角色扮演课;依据学校对口帮扶的真实故事,打造电脑端模拟决策情景课堂《“第一书记”的脱贫攻坚之旅》,让学生在模拟决策中感悟新时代脱贫攻坚精神。为让现实 “可感知”,她牵头打造 “行走课堂”体验式教学链条,把思政课堂搬到英烈纪念馆、乡村田野,也搬到制造“大国重器”的企业车间里。这些鲜活的“身边教材”,比任何说教都更有力。她个人两度在全国高校思想政治理论课教学展示活动中斩获佳绩:2020年获首届二等奖,2022年获第二届特等奖,成为全国高职高专院校中唯一获此殊荣的教师。

她是思政改革的“研究者”。聚焦职教思政特色,杨雅涵主持的《高职院校“大思政课”实践教学协同育人体系构建研究》,入选四川省2022—2024年职业教育人才培养改革重大项目;主持的《“传火・铸魂”大思政课实践育人体系的建构与实施》,获评四川省第四批高校思想政治工作精品项目;主编的《大学生思想政治理论课实践教程(活页式)》,入选四川省“十四五”职业教育省级规划教材,是全省思政课类唯一入选的教材。她带领团队成员深耕教材、以研促教,主持和参与以 “深度教学”“工匠精神”等为主题的40余项课题研究,发表论文50余篇;研究成果获四川省第十五次哲学社会科学优秀成果三等奖、第十二届四川省教育厅哲学社会科学成果三等奖;团队青年教师荣获省级教学比赛奖项 7 项;教学团队获评2020年四川省高等学校示范教学团队,教学成果获学校第四届教育教学成果奖特等奖、2021 年四川省教学成果奖二等奖。

她是红色基因的“传火者”。自2016 年起,杨雅涵深度参与学校脱贫攻坚与乡村振兴工作,多次奔赴阿坝州若尔盖县、广元市朝天区等帮扶一线,采集鲜活案例并转化为思政教学资源。2022 年起,她牵头组建“传火者”基层理论宣讲队,带领师生走进藏区草原、乡村院落、企业车间,开展“草坝宣讲”“车载宣讲”等特色活动。三年来,宣讲队行程超10万公里,开展宣讲40余场、覆盖听众逾万人次,在全省高校理论宣讲选拔赛中获二等奖。

名师工作室走进若尔盖开展“传火者”草坝宣讲

二、以协同凝聚育人合力,以创新打造思政品牌

(一)构建 “大思政课” 实践教学体系,让思政课 “活” 起来

工作室依托省级课题与精品项目,打破传统课堂边界,统筹“教室+网络+基地”多场域资源,构建起符合职教特色的实践教学体系。2021年起,杨雅涵牵头推动学校大思政课实践教学改革,组织骨干教师编写“活页式”《大学生思想政治理论课实践教程》。她带领团队查阅资料、实地踩点、拟定手册框架,最终系统设计出“说、读、诵、写、演、辩、摄”等形式多样的30余个实践项目,实践改革在课堂中取得良好效果。杨雅涵牵头打造校内“一社区两基地四平台”,以“一站式”学生社区建设为抓手,从党建引领、管理协同、队伍进驻、服务下沉、文化浸润、自我治理六维打造“崇德-明理-尚学-笃行”浸润式育人场所;建设“传火铸魂”实践育人基地、校史馆“大思政课”实践育人基地,依托装备制造业机器人应用技术四川省工程研究中心等4个省级工程实验室,打造“思想政治理论课教学实践基地”和“课程思政建设实践基地”,构建校内浸润式大思政育人环境。

领航计划”“沉浸式剧场”等项目驱动式教学

(二)打造 “传火・铸魂” 思政品牌,让红色教育 “潮” 起来

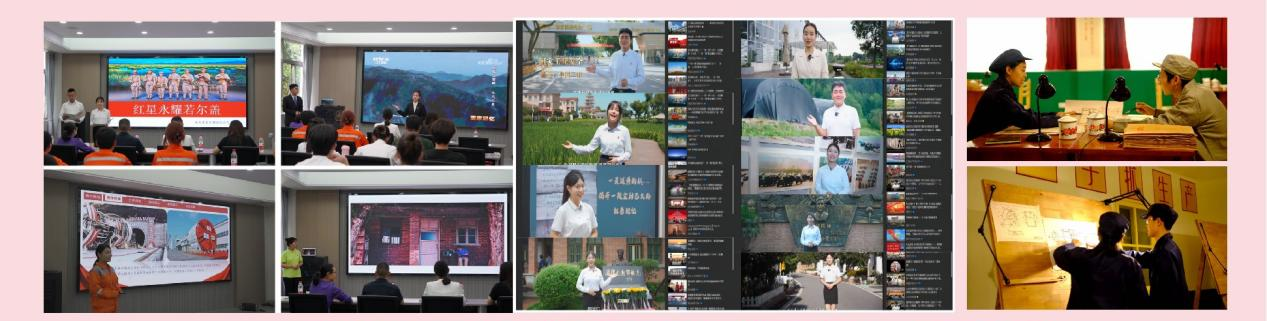

针对青年学生认知特点,工作室以项目化、品牌化推动思政教育落地见效,打造了一批有影响力的育人品牌。依托省级名师工作室,杨雅涵推动实施“传火铸魂”创新行动项目,由思政课教师和专业课教师共同指导学生团队完成项目、展示成果,有效促进学校思政教育与专业教育融合。“师生共读党报”品牌走进省级工程实验室,与四川工匠、非遗传承人共学党的创新理论;“歌声中的新时代”音乐思政课以《领航》《强国一代有我在》等歌曲为载体,通过“展演+ 快闪”形式传递信仰力量;“红色寻访悟初心” 活动组织师生重走长征路、探访永丰村,拍摄的系列微视频获省级奖项3 项。这些创新成果不仅获得四川省委宣传部社会主义核心价值观主题微电影二等奖,多个视频还入选“学习强国”平台展播。2025年4 月,《以红色文化涵育时代新人——“传火・铸魂” 思政育人品牌的实践》入选《高校红色文化资源育人年度发展报告》;同年9月,在四川省庆祝第41个教师节主题活动中,“传火・铸魂” 思政课的创新成果入选现场展示 。

名师工作室指导学生拍摄舞台剧

“传火·铸魂”思政课创新成果展示教师学生团队

在四川省庆祝第41个教师节主题活动中展示“传火·铸魂”思政课创新成果

(三)搭建 “政企馆校社”协同平台,让思政资源“聚”起来

工作室骨干成员牵头推动“重装铸魂大思政课育人共同体”建设,立足德阳“国家高端装备科技城”区位优势,构建“政企馆校社”协同育人机制,组建跨界教研团队。该团队联合中国二重、东方电机、黄继光纪念馆等19家单位,开发体现重装特色与工匠精神的模块化课程,推动思政教育资源跨学段共享;带领学生走进重装企业实践教育基地,让学生在产业链、创新链上读懂中国制造,培育产业报国、技能报国理想。推动“大中小学思政教育一体化”,与省级乡村振兴示范村高槐村共建省级一体化基地,开发《梦忆田园》红色手游,学生可通过小程序与历史人物进行 “时空对话”,实现 “大中小” 思政教育无缝衔接。

名师工作室成员王静老师带领师生走进翠云廊开展“行走课堂”

名师工作室成员唐咏春老师带领学生走进中国二重开展“行走课堂”

名师工作室成员何煦老师带领学生走进三星堆开展“场馆思政课”

名师工作室成员肖永蓉老师走进帮扶村讲党课

名师工作室成员曹阳老师带领学生走进黄继光纪念馆开展“场馆思政课”

名师工作室成员韩志敏老师带领学生”三下乡“开展宣讲

三、以实干赋能思政建设,以担当服务发展大局

杨雅涵名师工作室矢志推进“大思政课”改革创新,全力服务学校思想政治教育工作,取得显著成效。

在学校思政课建设方面,工作室助力马克思主义学院实现跨越式发展。工作室推动马克思主义学院第三教工党支部成功获批“四川高校‘双带头人’教师党支部书记工作室”培育单位,并入选全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动。同时,工作室通过集体备课、磨课、教学展示等系列活动,有效带动全校思政课教师教学能力显著提升。工作室有2门课程获评省级思政示范课,3门课程入选省级示范课堂,4门专业课入选省级课程思政示范课程,3个项目入选省级高校思想政治工作精品项目,真正实现“思政课程”与“课程思政”同向同行,马克思主义学院也连续三年获评先进集体和先进基层党组织。

在学生成长方面,工作室发挥重要指导作用,助力学生在各类思政类竞赛中屡创佳绩。学生获教育部“领航计划”国赛二等奖1项、省赛特等奖2项,四川省“挑战杯”创业计划竞赛银奖1项,“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖1项;2项学生项目入选省级大学生创新创业训练计划;学生宣讲团队、微视频作品也多次获省级表彰,学生的政治认同、家国情怀和专业自信得到显著增强。

在社会服务方面,工作室积极发挥辐射带动作用。工作室牵头推动“重装铸魂育人共同体”建设,成为德阳区域思政教育的创新模式;“传火者” 宣讲队的经验做法,在全国高职高专思政课集体备课会、川渝红色文化教育论坛等平台交流推广。工作室主持人杨雅涵作为全省高校代表,在四川省思政课教师和辅导员座谈会上作专题汇报,为全省思政教育改革提供“工大方案”。

从三尺讲台到田间地头,从虚拟课堂到企业车间,杨雅涵名师工作室始终牢记新时代思政教师的使命,点燃年轻人心中的火种,引导他们以坚定的信念、过硬的本领,扛起属于自己的那一份民族复兴的使命!(文/图 马克思主义学院)